Анатолий Гладыщук: церковь-ротонда Св.Петра XIII века, первые в Беларуси башенные часы и кальвинистский сбор в Берестейском замке

Содержание материала

Церковь Св.Петра в Берестейском замке. Аргумент первый – единственное подтверждение в Галицко-Волынской летописи

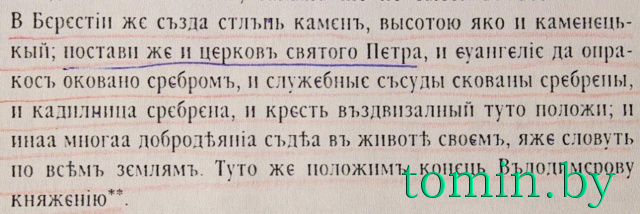

Лишь один единственный раз и только в Галицко-Волынской летописи второй половины XIII века, которая не вызывает сомнений, указано: в Берестье была церковь Св.Пятра, построенная русским волынским князем Владимиром Васильковичем. Не исключено, что эта запись появилась в результате подведения итогов жизни князя Владимира.

Цитируем документ: «В Бєрєстіи жє създа стлъпь каменъ, высотою яко и камєнєцькый; постави жє и цєрковъ святого Пєтра, и єуангєліє да опракосъ оковано срєбромъ, и служєбныє съсуды скованы срєбрєны, и кадилница срєбрєна, и крєстъ въздвизалный туто положи; и инаа многаа добродђяніа съдђа въ животђ своємъ, яжє словуть по всђмъ зємлямъ. Туто жє положимъ конєць Вълодимєрову княжєнію».

И церковь была, скорее всего, каменной, а не деревянной. Ведь в летописи конкретно написано «постави же», а не сруби.

"Древний хронограф не мог придумать замковую церковь, которой на самом деле не было, - убежден ученый. – Скорее всего, замковую церковь Св.Петра князь Владимир построил и в Кобрине, который своей грамотой вместе с землями подарил жене - княгине Ольге Романовне в 1287 году".

«Сє азъ князь Володимєрь, сынъ Василковь, внук Романовъ, пишю грамоту: далъ сємь княгини своєй, по своємь животђ, городъ свои Кобрынъ, и з людми и съ данью, якъ при мнђ даяли, тако и по мнђ имать даати княгини моси», - пишет летописец.

К слову, о замковой церкви в Кобрине в более позднем документе «Ревизия Кобрынской экономии» пишет королевский ревизор Дмитрий Сапега в 1563 году. «Где дело касается волок «мђста Кобринского»: «(84) На церковь замковую Петровскую .. (1) моркг – (25) прутов – (3) моркга – вольные…», - говорится в документе.

Как предполагает Анатолий Гладыщук, строительство именно Свято-Петровской церкви в Кобрине могло быть продолжением некой традиции. Возможно, даже семейной.

При этом, Гладыщук склоняется к тому, что вежа в Берестье могла быть построена во второй половине XIII столетия – 1270-х годах, в то время как Каменецкая вежа была возведена в 1276-1288 годах.

«В это время Берестейский замок, который отстроил Владимир Василькович становится не просто замком, а резиденцией русского, владимирского, волынского князя. Известно, что у князя Владимира было три любимых места: Любомль на Украине, Берестье и Каменец. И перед смертью он их объехал и со всеми попрощался», - напоминает ученый.

Церковь Св.Петра в Берестейском замке. Аргумент второй – выводы известного археолога Петра Лысенко

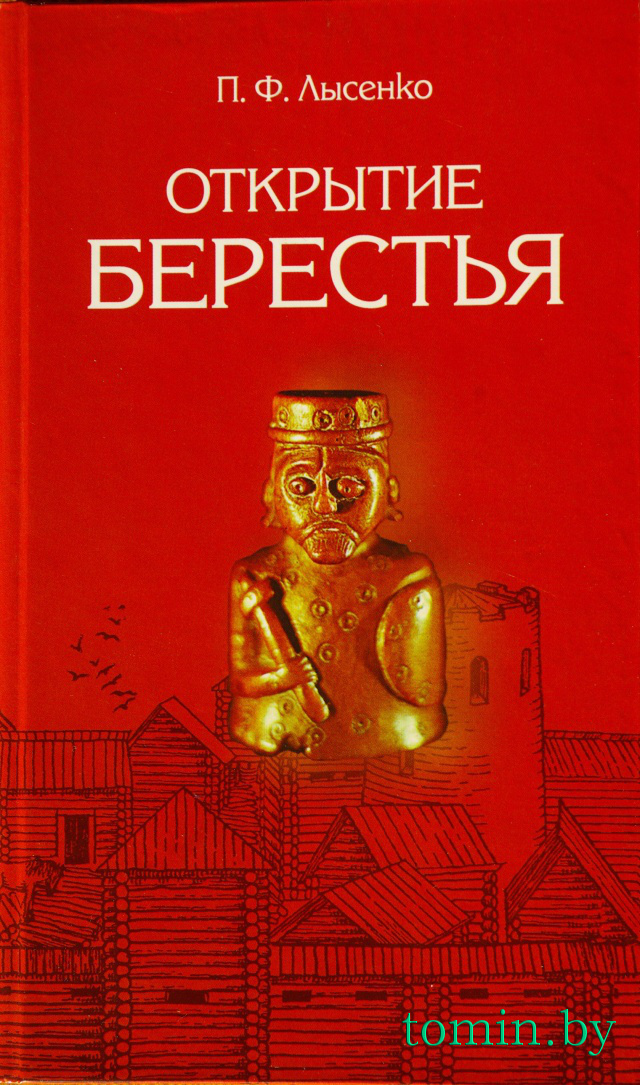

В поисках истины ученый обратился к работе известного белорусского патриарха археологии Петра Лысенко, с которым работал на раскопках древнего Берестья в 1970-х годах.

В книге «Открытие Берестья» (2007 год) Лысенко пишет: «С XIII в. в Берестье начинается монументальное строительство, возводятся церковь Св.Петра и башня-донжон. В шурфе в 1972 г. был выявлен развал кладки из крупных валунов на извести в небольшом тонком культурном слое, содержащем предметы XIII в.. В 1987 г. в шурфе на большой глубине найден крупноформатный кирпич - пальчатка, применявшийся в XIII в., и обломок неполированной керамической плитки прямоугольной формы. Подобные плитки применялись для укладки полов в монументальных культовых сооружениях».

Петр Лысенко.

Лысенко - знаток подобных артефактов, он раскопал древний Туров и не мог сделать ошибку, считает Гладыщук.

«Петр Федорович искал эту церковь и вежу «яко каменецкую». В одной из неудачных попыток ее найти участвовал и я. Тогда Лысенко мне сказал: «Ты ж физик. Придумай что-нибудь, как под землей увидеть». Я в шутку предложил попробовать с помощью эхолокации, но для этого необходимо произвести некий взрыв, что на границе было, конечно, нереально», - вспоминает ученый.

Позже Лысенко нашел керамическую плитку на большой глубине, в нетронутом культурном слое. О чем и пишет уже во втором издании своей книги «Открытие Берестье», и это очень серьёзный факт.

Церковь Св.Петра в Берестейском замке. Аргумент третий – церкви-ротонды в описании Юрия Дибы

Третьим аргументом в поисках церкви Св.Петра в Берестейском замке стала информация из монографии известного украинского архитектора из Львова Юрия Дибы «Украинские храмы-ротонды X – первой половины XIV столетий». Поработать с ней Гладыщуку подсказал уроженец Малориты, студент 3 курса исторического факультета БГУ Юрий Власюк. Студент сам нашел Гладыщука и попросил физика стать руководителем его курсовой работы по Берестейскому замку.

«Юрий Диба сделал очень важный вывод, - говорит ученый. - Он провел систематику всех волынских храмов и замков. И, оказывается, что храм в виде вежи – это реальность, а не придумка. Более того – это местная традиция. И тогда я понял, что нахожусь на правильном пути».

Юрий Диба пишет о сохранившейся церкви-ротонде Василия Великого во Владимире-Волынском, которая впервые упоминается в 1523 году. Но могла быть возведена в конце XII начале XIII веков. Именно в это время была построена дошедшая до наших дней каплица-ротонда Спаса в верхнем ярусе вежы села Столпье около волынского города Холма (вторая половина XIII – первая половина XIV вв.).

Эти факты хорошо согласуются с тем, что во второй половине XIII века в Берестье князь Владимир построил Малый замок, а в 1276 году - Каменецкую вежу.

Церковь Св.Петра в Берестейском замке. Аргумент четвертый – кирпич-пальчатка

Четвертой зацепкой стали артефакты, которые дарит уникальный и единственный в Европе археологический музей «Берестье» XIII века. Из нетронутого культурного слоя законсервированного раскопа довольно часто выпадает кирпич-пальчатка.

Кирпич-пальчатка - экспонат музея "Берестье".

В одной из своих научных работ «Берестье» Петр Лысенка написал: «Из глины в Берестье изготавливали кирпичи. Они начинают встречаться с XIII в. Очевидно, их производство и использование связано со строительством столпа-донжона. Кирпич имеет размеры 27,5Ï11,2Ï8 см и относится к типу большемерных кирпичей. Из кирпичей такого размера в 1276 г. сложена Каменецкая башня. По всей вероятности, кирпич из Берестья можно также датировать концом XIII в.».

Археологический музей Берестье в Бресте.

«В крайнем левом углу музея «Берестье» потихоньку обваливается нетронутый культурный слой, в котором хорошо просматривается кирпичная глыба XIII-XIV столетий, принадлежащая, наверное, конкретному сооружению. Что это, я не знаю. Но ясно, что сооружение было разрушено.Что могло здесь стоять?», - задает вопрос собеседник, комментируя снимки 2015 года.

Археологический музей «Берестье». Кирпичная глыба XIII-XIV в культурном слое.

Вот так выглядит территория музея "Берестье" и расположенного рядом мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" на снимке из космоса.

На плане Дальберга 1657 года все 5 веж обозначены кружками, потому что они все были, скорее всего, круглыми. Видна первая башня Васильковича, «яко каменецкая», и еще две других – вторая и третья.

В 1566 году в замке было 5 веж, одна из них стояла на юг, вторая - на юго-восток. Две из них могли находиться за южной стеной современного здания археологического музея. Вряд ли такие совпадения можно назвать случайными. И далее.

План Эрика Дальберга 1657 год.

В «Реестре замка Берестейского» 1566 года, самого полного письменного сохранившегося документа, составленного ревизором Дмитрием Сапегой на старобелорусском языке, записано о той веже, которая на юго-восток: «За тим будованiомъ, мияючи вежу третую от Мухавца и до другое вежи комор 18; в коморе, которая ест на вежи, – ланцухъ (цепь) и всходъ (лестница), в стене ест сенка (маленькое помещение) и светлочка, оболона 1 (окно), печъ, лави, з светлочки комора, в ней оболон 2, з сенки комора, двери все з засчинками. От вежи, которая ест от Замухавечча, до другой вежи подле кгмаховъ новихъ от Буга ест коморъ 19, у двох ланцухи и комора пот тою вежою з ланцухомъ».

Так что же это за вежа, в которой были и окна, и лавки. Она явно выбивается из разряда просто оборонительных сооружений.

«Этот текст прочитали сотни людей, в том числе и я, - продолжает рассказ собеседник. – Но я впервые на нем споткнулся. Читаю про другие башни (вежи), а там такого нет. Более того, оказывается, большому Берестейскому замку предшествовал Малый. Это термин, который я взял с этого же описания. И тогда я понял, что именно Малый замок мог отстроить Владимир Василькович. В нем могло быть две вежи. Одна «яко каменецкая», а вторая – церковь Петра. И я снова вернулся к работам Петра Лысенко. И нашел то, что искал».

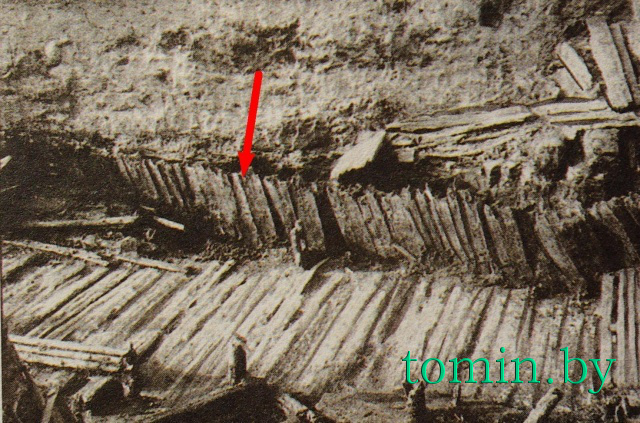

Церковь Св.Петра в Берестейском замке. Аргумент пятый – дубовый частокол и Малый замок

«Вот фотография дубового частокола, - показывает снимок ученый. – Петр Лысенко нашел частокол. Но Петр Федорович не понял, что это такое. А это, надо предполагать, фрагмент частокола Малого замка. Лысенко откопал, похоже, - ремесленный квартал, который находился под Малым замком. Здесь жили мастеровые люди, которые обслуживали и Малый замок, и князя".

Дубовый частокол вокруг Малого замка в Берестье. Фото из монографии Петра Лысенко.

В археологическом музее три улицы - южная, центральная и северная. Северную сейчас убрали, а две другие сохранились. Эти улицы вели в Малый замок, но никак не в город, как может показаться, считает ученый.

В 1938-1939 годах польский военный Томаш Жук-Рыбицкий также пытался найти Берестейский замок и сделал по памяти, находясь уже в немецком концлагере, отчет об этих археологических раскопках.

"Жук-Рыбицкий упоминает о каменной стене, которую мы нашли с Лысенко во время раскопок в сентябре 2013 года, и о частоколе с северной стороны замка", -.говорит Анатолий Гладыщук.

В «Реестре замка Берестейского» 1566 года читаем: «Вкруг того будованя верхнего ест бляшковане, на которое з долу сходовъ три, кгонтами побитии. На доле в стене жадного будованя, вишнему подобного нет, одно коморъ посполитых с засчипками и без защепокъ всих ест в личбе 75, межи которими за малимъ замком в правой руке оброни, у пяти коморъ двери з ланцухами, а в одное замокъ нутрний…».

«Значит, был Малый или Верхний замок, его следы остались, - уверен Гладыщук. - Есть основания предположить, что этот замок объединял первые две вежи, которые показаны на плане Дальберга 1657 года. Другие башни появились позже. При этом главной была «другая вежа од Мухавца на всходъ сонца» или «вежа старая обваленная ново направена».

Меня также всегда удивляло: почему две вежи на юго-восток и юг стояли так близко друг к другу? Не знаю. Может потому, что одна из них была старой и рядом с ней поставили новую. Скорее всего, это сделал Кейстут Гедиминович, который и мог расширить замок. Последнюю замковую вежу с часами возвел Николай Радзивилл Черный в середине XVI столетия».

Логично тогда, что вежу «яко и камєнєцькая» поставил во второй половине XIII века Владимир Василькович. Он «постави жє и цєрковъ святого Пєтра», т.е. вторую башню-донжон.

Церковь Св.Петра в Берестейском замке. Аргумент шестой – поп Петровский

Размышляя над имеющимися фактами, Анатолий Гладыщук понял: всё же чего-то не хватает в пользу выдвинутого предположения. И вскоре нашелся еще один аргумент.

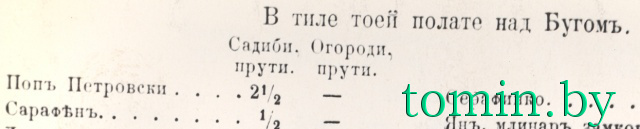

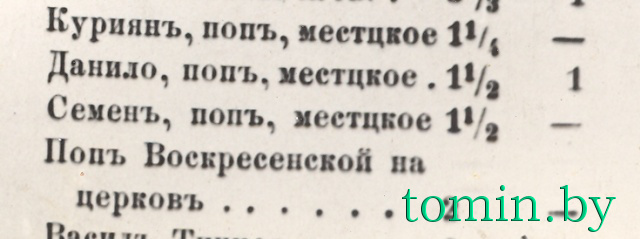

В «Описании староства Берестейскаго» 1566 года записано: «В тиле тоей полате надъ Бугомъ… Попъ Петровски – 2 ½ сидибн. Прути».

Фрагмент записи из "Описания староства Берестейскаго" 1566 года.

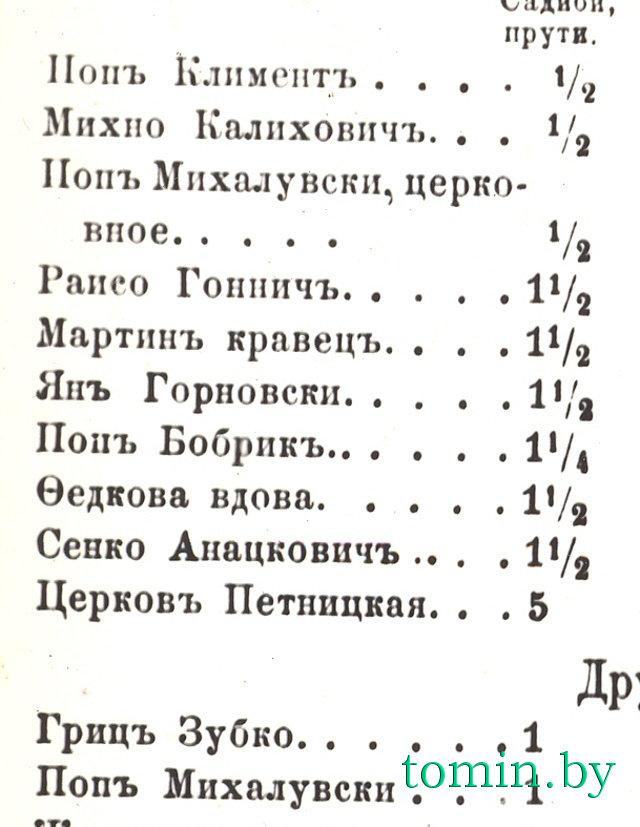

Далее читаем: «Куриянъ, попъ; Данило, попъ; Семенъ, попъ», но «попъ Воскресенской; попъ Михалувски; попъ Спаски; попъ Песоцки; попъ Пожежински…».

Сколько раз и сколько человек смотрели этот текст. Но никто не связывал фразу «поп Петровски» с Петровской церковью в древнем Берестье.

Как считает ученый, ревизор священников называл или по именам, или по принадлежности к церквям. Ведь в 1566 году в Берестье уже действовали Воскресенская, Песковская, Спасская и Михайловская церкви. Вот как все просто, оказывается.

Поп Петровский жил в 1556 году около Буга в Берестье, кстати, на замковой территории. Поэтому говорить, что церкви Петровской не было, не совсем логично.

«Если вспомнить, что церковь Св. Петра построил князь Василькович, он же, скорее всего, отстроил и Малый замок, то напрашивается конкретный вывод: «Другой вежи, как «третея одъ Замуховеча наполъ до полудне», найти для предполагаемой церкви трудно. На эту роль может подходить только замковый храм, расположенный, вероятнее всего, в этой башне. И сегодня его остатки должны сохраниться. Они просто находятся глубоко в культурном слое. Это место должно быть рядом с музеем "Берестье". Была церковь. Надо копать», - считает Анатолий Гладыщук.

Башня с часами в Берестейском замке – первая в Беларуси

В «Реестре замка Берестейского» 1566 года первой упоминается «зекгаровая» вежа: «на одной зекгаръ одъ места, которий завжди бъетъ». О ее уникальности сейчас и пойдет речь, хотя сведений о ней сохранилось очень мало.

На последней построенной веже Берестейского замка были часы – первые в Беларуси, установленные на этой башне. Эта вежа была построена в середине XVI века берестейским старостой Николаем Радзивиллом Черным за собственные средства. Об этом свидетельствуют два документа, один из которых упомянутый реестр 1566 года. «Повђнност тихъ конюховъ: … вежу одну замку Берестейского в пят стаенъ замковыхъ будовати повинни», - читаем в этом документе.

«С какой целью была построена новая башня с часами, если в XVI столетии Европа полностью перешла на бастионную систему защиты?", - задает вопрос Анатолий Гладыщук.

«С тоей вежи под вежою зекгаровою естъ комора, в ней оболонъ три немалыхъ, у дверей замокъ нутрний з блямкою, за тою коморою на вежи есть коморок три, з них у двух коморки потребние (т.е. туалеты)», - читаем в документе.

Зачем в оборонительной веже было три больших окна, два туалета, да еще и часы, которые в то время были редкостью?

Берестейский кальвинистский сбор

Как считает ученый, именно воевода виленский Николай Радзивилл Черный основал первый в Беларуси Берестейский кальвинисткий сбор (храм)**, который существовал и после его смерти.

Кальвинистский сбор в Койданово.

Такие же часы, к слову, имела церковь евангелистов в Королевце. Такой же символ имел и кальвинистский сбор в Койданово (сейчас Дзержинск под Минском), возведенный Радзивиллами.

«Радзивилл построил Берестейский сбор, о котором все пишут, но никто до сих пор не сказал, где этот Берестейский сбор есть, - рассказывает Анатолий Антонович. - Радзивилл был старостой Берестейким, а замок королевской территорией, которой он управлял. О важности роли Берестья в ВКЛ говорит и тот факт, что в этот период какое-то время в городе было двое часов - одни на городской ратуше, другие - на «Зикгаревой» веже".

Судьба же Зекгаревой башни печальна, она простояла около 50 лет. Как записал летописец Острожский 11 сентября 1619 года в Берестье разразилась большая буря, которая снесла вежу и кинула ее в воду: «1619 ...Того же року септемврія 11 буря була барзо великая, іже все дерево по садах поломила і вежу замковую в Бересті з годинником у воду вкинула і двур Сопіжин стерла».

В инвентаре 1661 года веж уже нет, их, скорее всего, разобрали для укрепления замка, поскольку они потеряли свою оборонительную роль. Кирпич ушел на строительство подпорных стен бастионов. В это время и церковь уже не играла своей прежней роли.

«Важно то, что в Берестье могла быть уникальная замковая церковь-ротонда, не характерная для архитектуры Беларуси. Об этом свидетельствуют документы. А Берестейский замок был центром политической, административной и культурной жизни города и «господарской» резиденцией - резиденцией Великого князя ВКЛ. Для нашей истории - это очень важно. И найти место расположения башен Берестейского замка, и церкви-ротонды Святого Петра – наша святая обязанность. Ведь впереди – 1000-летие Бреста», - подытоживает разговор Анатолий Гладыщук.

** Энциклопедия ВКЛ: "Кальвинистский сбор - это община и храм сторонников кальвинизма. Во время наибольшего распространения Реформации (вторая половина 16 ст.) в ВКЛ было около 200 строений кальвинистских сборов. Первые из них - в Несвиже, Клецке, Берестье и Вильне основаны Миколаем Радзивиллом Чёрным. Термин "сбор" употребляется и для обозначения общины".

Центральным считался Виленский сбор, основанный в 1557 г. А самая первая кальвинистская община появилась в 1553 г. в Бресте. При сборах действовали школы, типографии и госпитали (приюты для больных и бедных).

- << Назад

- Вперед